Natur und geometrie

Zu Beginn der klassischen Moderne spielte die Auseinandersetzung mit der Natur, ihre formale Durchdringung und das Abstrahieren in Linien, Flächen, Formen und Farben eine zentrale Rolle. Theoretische Schriften und nachgelassene Briefe zeigen, wie Paul Klee, Lyonel Feininger, Theodor Kandinsky oder Piet Mondrian ihre abstrakte Kunst aus der intellektuellen Verarbeitung der Wahrnehmung der Natur analytisch entwickelten.

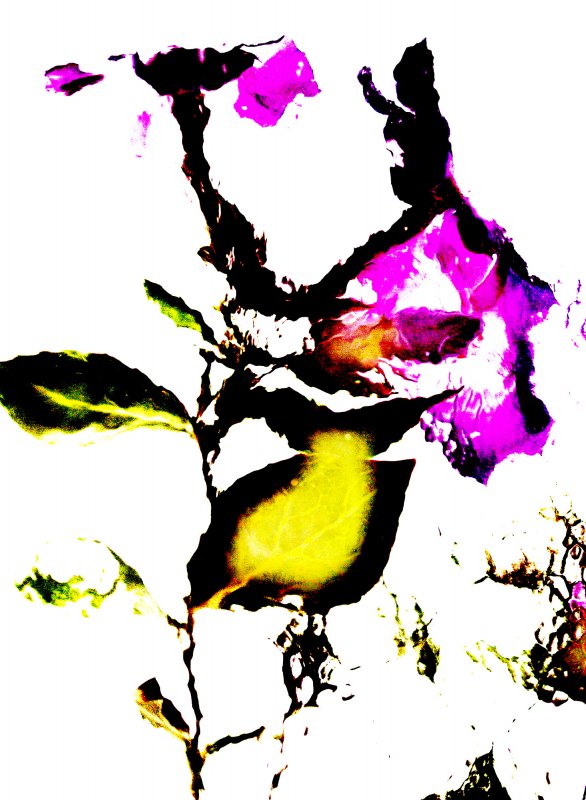

Anders als die Malerei kann die Fotografie nur festhalten, was durch die Linse des Fotoapparates zu sehen ist. Mich interessiert deshalb: Wie ist es mit den Werkzeugen der Fototechnik möglich, abstrakte Bilder von natürlichen Objekten zu erzeugen, geometrische Formen herauszuarbeiten oder abstrakte Farb- und Form-Kompositionen unter Ausnutzung von Linsentechnik und Lichteinfall zu gestalten.

Die Brücke zwischen der Natur und ihrer fotografischen Abstraktion bildet die Geometrie. Ihre Grundformen und theoretischen Axiome sind von der Wahrnehmung der Natur inspiriert: Linien und ihre Parallelen, Winkel, Kurven, Flächen sowie auch Kreise, Wellen oder Kugeln lassen sich fotografisch sichtbar machen und isolieren. Spiegelungen, Reflexionen und Lichtbrechungen erweisen sich als komplexes Gestaltungsmittel in der Fotografie.